2022年全球气温创新高,气候变暖趋势加剧,COP27峰会成果有限

tpwallet 2025年1月22日 11:13:22 tpwallet官方版 193

当前,气候治理在国际舞台上呈现出政治化的趋势,这一现象值得关注。它不仅干扰了全球应对气候变化的努力,还加剧了各国间的复杂外交关系。这其中存在众多矛盾和挑战,亟待我们深入研究。

气候治理政治化表现

在西方的民主国家中,气候问题常常成为各方争夺的焦点。以美国为例,2022年通过的《削减通胀法案》明显展示了气候议题在政治层面的扩展,影响到了国内政策的制定。德国的绿党虽然愿意与中国携手应对气候变化,但也提出了诸多附加的政治条件,比如强调人权等。由于不同的理念和利益诉求,气候治理在国内政治中呈现出复杂化的趋势。

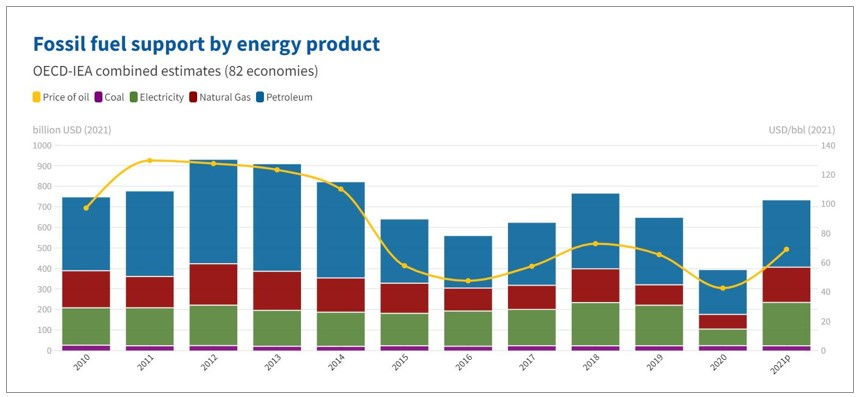

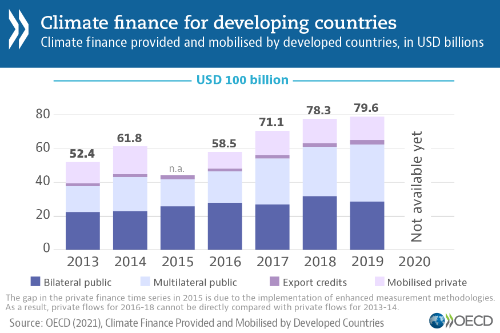

在国际谈判中,西方国家在环保议题上对发展中国家提出的要求,往往更多地基于自身的利益考虑。比如,发展中国家希望那些高收入国家在减少全球温室气体排放和履行气候资金承诺方面能做得更多。但现实情况却呈现了相反的趋势,这反映出国家间在气候治理问题上政治化的倾向愈发明显。

对发展中国家的不公

从道德角度分析,中低收入国家承受了本不该有的重负。那些已经实现工业化的高收入国家,过去大量排放温室气体,现在却要求发展中国家与它们共同承担相同的气候风险和威胁,这种要求显得极不公道。以全球共同应对气候变化为例,按理说,发展中国家应当获得更多气候资金支持,用以发展绿色产业,但实际情况并不理想。

发展中国家刚开始或正处在工业化阶段,却要承受过重的减排负担,这显然不公。历史上,不少西方发达国家在工业化时对环境造成了严重破坏,而这些破坏并未得到妥善处理,这便是当前存在的矛盾和不公正现象。

气候议题的价值化趋势

西方曾主导的民主自由等所谓的普遍价值观,如今气候问题亦逐渐被政治化,成为了一种价值观念。在全球层面,气候治理被某些势力刻意地强加上了特定的西方价值判断。比如在COP24上通过的关于公正转型的宣言,虽然有其正面影响,但其背后却隐含着西方价值观的影子。

这种发展态势导致全球气候治理不能仅凭科学和公正原则推进,而是受到各方政治利益集团的影响。比如,一些西方国家在评价发展中国家应对气候变化的举措时,常常依据自身的价值观来衡量。

中美气候商谈的影响

中国实施“暂停中美气候谈判”的外交反击,却未如预期般奏效,反而加剧了西方的忧虑。美国惯于将气候问题作为政治工具,中国对此的反击并未对其造成显著打击,否则西方不会产生如此连锁的担忧。

西方国家担忧中国会将台湾问题,这一中国内部事务,与全球性公共问题联系起来。这种忧虑似乎与气候治理并无直接关联,实则揭示了气候问题已融入错综复杂的外交及政治策略之中。涉及此领域的任何外交行为,都可能引发一系列连锁反应。

中国的正确选择

中国在全球气候治理问题上持有坚定的立场,这是正确的做法。对于这样一个具有全球公共属性的问题,我们应坚决避免将其政治化,更不应将其作为外交工具。例如,在国际气候合作中,我国应保持积极的态度,同时不附加任何不合理、政治化的额外条件。

中国长期遵循“不干涉他国内政”的原则,在气候外交方面亦应秉持此信念。尽管短期内西方媒体可能传播负面信息,导致某些误解难以消除,但从长远角度考量,这有助于我国在全球气候治理中发挥稳定而积极的角色。

中国文化助力应对

中国的儒家文化在处理气候挑战方面具有正面价值。西方提倡的公平转型与持续发展,实际上与中国儒家文化的某些核心思想不谋而合。在推动绿色、低碳、可持续的发展过程中,我们可以借鉴儒家文化的理念来规范自身行为。这样做不仅能够借助文化力量应对气候挑战,还能向世界展示中国独特的模式。若中国的发展模式在应对气候变化方面取得显著成效,无疑将为全球树立一个重要的榜样。

最后,我想请教大家,对于中国在全球气候治理方面,还有哪些创新措施可以采取,以防止气候治理被政治因素干扰,并促进全球范围内真正有效的气候变化应对合作?期待大家的热情参与,欢迎评论、点赞和转发。